Desde que o The Intercept Brasil começou a trazer à tona trechos de um vazamento de conversas entre integrantes da Lava Jato, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores, paralelamente começou uma forte discussão no Twitter sobre o que é o jornalismo e sobre quais são os direitos e deveres do “bom jornalismo”.

Grande parte da discussão gira em torno da ideia de que o The Intercept é “ativista”, por se aliar a hackers para deliberadamente prejudicar a Lava Jato e, como consequência, o governo Bolsonaro. Declarações dadas em momentos diferentes por um dos fundadores do grupo de comunicação, Glenn Greenwald, com críticas ao governo de extrema direita, são usadas como prova do ativismo, o que é alimentado ainda mais pelo fato de Glenn ser casado com o deputado federal David Miranda, do PSol.

Essa não é uma discussão nova, evidentemente, e não é por acaso que é uma das questões que abordo na minha tese. Por sinal, entre minhas principais referências bibliográficas está o livro da pesquisadora norte-americana Adrienne Russell, Journalism as Activism, de 2016 (falei mais sobre o livro em outro post). Na obra, um dos jornalistas-ativistas entrevistados era justamente Glenn, que tem uma citação bastante pertinente: “Não há problema em ser um ativista ou um jornalista; essa é uma falsa dicotomia. O problema é ser honesto ou desonesto. Nem todo ativista é jornalista, mas todo jornalista de verdade é um ativista”[1] (Russell, 2016, p. 109 – tradução livre).

No Twitter, Natalia Viana, uma das fundadoras da Agência Pública, reacendeu essa discussão:

Obtendo esse tipo de resposta:

Foi o próprio jornalismo que ajudou a construir a ideia de que um jornalismo isento e de qualidade necessariamente separa a informação da opinião, é fundamentalmente descritivo, imparcial e equilibrado, construindo um discurso neutro que permita que o público chegue às suas próprias conclusões de maneira livre e sem a influência de qualquer viés. E esse ideal foi apropriado pelo senso comum, sendo por isso mega comum ouvir da boca de não jornalistas o que deve ser ou não deve ser um bom jornalismo.

Só que também não é de hoje que se demonstra o quanto esse ideal é inalcançável, já que o discurso (seja ele qual for) nunca é neutro, passando sempre por escolhas, que no caso do jornalismo, acaba por beneficiar quase sempre os detentores do poder, como concluiu Stuart Hall (1978). Já tratei disso em apresentações acadêmicas e em outros posts, e por isso estou entre os que defendem a urgência de se superar o paradigma da objetividade, pois insistir nesse modelo acaba sendo um tiro no pé, justamente porque sempre vai haver algum viés a ser apontado, algum lado favorecido, e outro prejudicado. Sempre, sempre, sempre.

Ainda assim, não é necessariamente a mesma coisa ser um jornalista e ser um ativista. Um jornalista pode ser alguém comprometido unicamente com a notícia, que busca executá-la com acuidade e boas técnicas para que alcance um grande público e, com isso, se torne relevante (naquele modelo em que as notícias são vistas como um produto à venda, tema tratado há bastante tempo pela professora Cremilda Medina). Já um ativista (seja de que área for) se preocupa com causas sociais, em busca de gerar transformações, e por isso atua com determinados objetivos, aplicando diferentes estratégias para alcançá-los. Além disso, o ativista busca mais do que visibilidade, mas adesão à sua causa, o que faz com que sua relação com o público seja necessariamente mais próxima e intensa.

O jornalista pretensamente puro atua geralmente tendo como base o modelo antigo de comunicação de massa, em que produtores e consumidores estão em lados opostos, bem separados, e em que o fluxo da comunicação é unidirecional, partindo sempre do produtor em direção ao consumidor. Os ativistas atuam em rede e, nesse tipo de estrutura, a comunicação é rizomática, como argumentam Santana e Carpentier (2010), com diferentes conexões, que fazem com que a comunicação parta de diferentes origens, circulando em diferentes direções, e sendo transformada a partir da participação de diferentes atores.

A série da #VazaJato, do The Intercept Brasil, é exemplar quanto a todas essas diferenças. Logo na primeira publicação da série, o grupo jornalístico apresentou um texto em que expôs os procedimentos adotados e que levaram à decisão de trazer à tona as conversas vazadas, sob a justificativa de que “A liberdade de imprensa existe para jogar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas de nossa sociedade fazem às sombras”. Essa postura reforça a antiga visão do jornalismo como watchdog, ou cão de guarda, da sociedade, e não necessariamente distancia a proposta do The Intercept de outras publicações tradicionais. Esse distanciamento se dá principalmente na forma como os jornalistas que atuam na empresa se expõem em outros espaços de visibilidade. Como exemplo, em diferentes postagens no Twitter, o editor executivo do site, Leandro Demori, deixou claro o posicionamento da equipe, ao enfatizar que os objetivos do grupo não se restringem a deixar a sociedade informada; busca-se gerar transformações sociais reais.

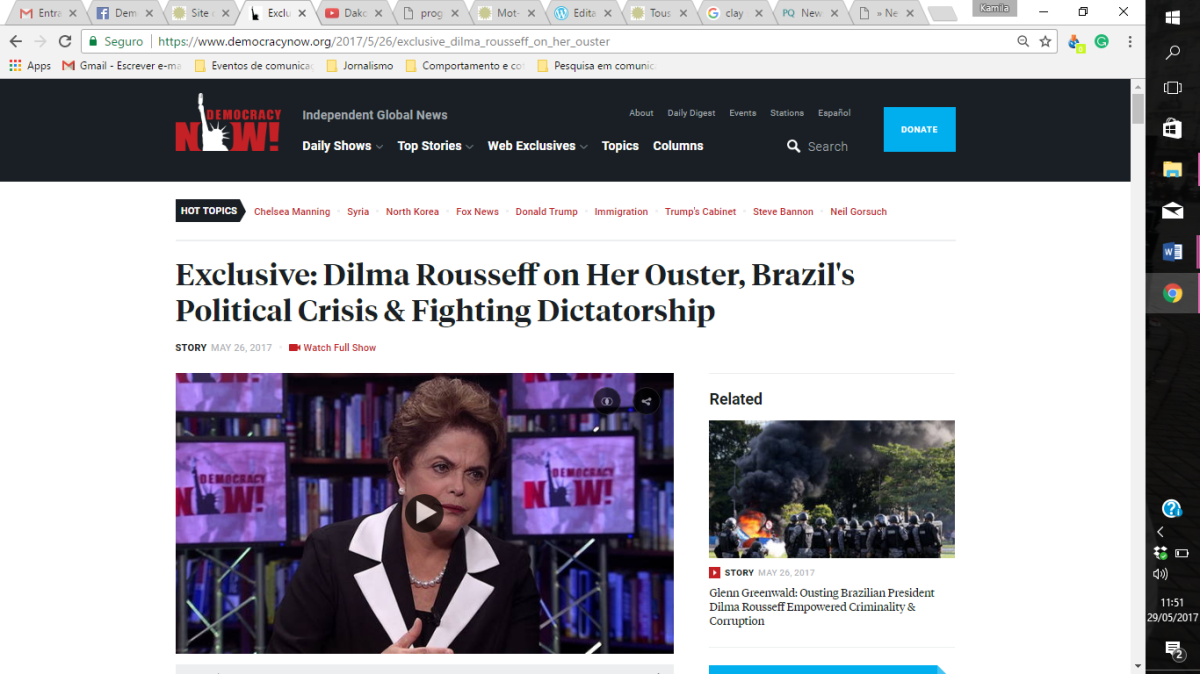

Esse posicionamento é reforçado ainda em entrevistas, dadas aos mais diferentes programas, tanto do mainstream, como alternativos, podcasts, blogs, com viés de esquerda, mas também de direita. Por sinal, as conexões entre diferentes atores do ambiente mediático que vão se desenhando ao longo dessa cobertura são bastante heterogêneas e absolutamente incomuns, com parte do vazamento sendo partilhado com uma figura como Reinaldo Azevedo (notório anti-petista) e outra parte com a Folha de S. Paulo (antiga entusiasta da Lava Jato), com o intuito de afastar a cobertura de um viés político-partidário e enfatizar sua relevância jornalística, mas sem deixar de demarcar a postura ativista, em prol de mudanças sociais. A fala de Glenn ao Democracy Now, programa de jornalismo alternativo dos Estados Unidos, confirma esse posicionamento.

Mas é ruim, ou errado, ser um jornalista ativista, que expõe seu ponto de vista e suas escolhas, e não se restringe a informar, mas age para gerar transformações sociais reais? De forma alguma. Mais do não ser crime, como argumentou a Natalia Viana, ser um jornalista ativista é mais do que nunca necessário nessa nossa sociedade da desconfiança (Rosanvallon, 2008), em que tudo é desacreditado, o que, ao mesmo tempo, favorece as chamadas fake news, que se apoiam na fórmula da objetividade para alcançar algum efeito de verdade e, assim, enganar os “tontos”. Se realizar um trabalho que busca ser realmente relevante para a sociedade, sem omitir posicionamentos, dando transparência à produção, sem maquiagens que simulem uma neutralidade inalcançável, é ser ativista, que sejamos todos jornalistas ativistas, pois talvez esse seja o melhor caminho para restabelecer a credibilidade dos media e, com isso, a própria relevância do jornalismo.

Referências

Hall, S. (1978). The social production of news. In S. Hall (Ed.), Policing the crisis: Mugging the State, and Law and Order. London: Macmillan.

Rosanvallon, P. (2008). Counter Democracy: Politics in an age of distrust. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Russell, A. (2016). Journalism as Activism – Recording Media Power. Cambridge: Polity Press.

Santana, M., & Carpentier, N. (2010). Mapping the rizhome. Organizational and informationsl networks of two Brussels alternative radio stations. Telematics and Informatics, 27(2), 162–176. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585309000483

[1] Texto original: “It is not a matter of being an activist or a journalist; it’s a false dichotomy. It is a matter of being honest or dishonest. All activists are not journalists, but all real journalists are activists”.